Jacques Louis David

1748-1825

Galerie 6

Graphiques après 1792

|

Agrément par l'Académie Pompeo Batoni doyen des peintres italiens et un des précurseur du néoclassicisme, tenta sans succès de le convaincre de rester à Rome mais David quitte la capitale le 17 juillet 1780 en emportant avec lui trois œuvres, le Saint Roch, et deux toiles alors inachevées, Bélisaire demandant l'aumône et le Portrait équestre du comte Potocki. Stanislas Potocki est un gentilhomme et esthète polonais (il a traduit Winckelmann), que le peintre avait rencontré à Rome et qu’il représente en s’inspirant des portraits équestres d' Antoon Van Dyck Il arrive à Paris à la fin de l'année et termine son Bélisaire (musée des beaux arts de Lille) tableau de grandes dimensions destiné à l’agrément de l'artiste par l'Académie royale de peinture et de sculpture, seul moyen pour les artistes de l'époque d'obtenir ensuite le droit d'exposer au Salon de l'Académie, suite à la décision du comte d'Angiviller directeur général des Bâtiments du Roi, de limiter l'accès du Salon aux seuls artistes reconnus par l'Académie et à interdire les autres expositions publiques[27]. C’est après avoir vu le tableau sur le même sujet peint pour le cardinal de Bernis par Pierre Peyron ancien concurrent pour le prix de Rome, que David décide de réaliser lui aussi une toile sur le général romain déchu. Tous les deux s’inspirent du roman de Marmontel. L’œuvre témoigne de sa nouvelle orientation picturale et de son affirmation du style néoclassique. Reçu à l'unanimité, il peut présenter ses trois peintures au Salon de 1781, ainsi que sa grande étude des Funérailles de Patrocle, où elles sont remarquées par la critique, en particulier Diderot qui avoue sa fascination pour le Bélisaire « Tous les jours je le vois et crois toujours le voir pour la première fois »[28]. Il épouse en 1782 Marguerite Charlotte Pécoul, de dix-sept ans plus jeune que lui. Son beau-père, Charles-Pierre Pécoul, est entrepreneur des bâtiments du Roi, et dote sa fille d'une rente de 50 000 livres[29], fournissant à David les moyens financiers pour installer son atelier au Louvre où il dispose aussi d’un logement. Elle lui donne quatre enfants, l'ainé Jules-Louis naît l'année suivante. Il ouvre son atelier où il reçoit des candidatures de la part de jeunes artistes désirant faire leurs apprentissages sous son enseignement. Fabre, Wicar, Girodet, Drouais, Debret sont parmi les premiers élèves de David. Après l'agrément David peint en 1783 son «Morceau de reception», La Douleur d'Andromaque (musée du Louvre), sujet qu'il choisit d'après un épisode de l'Iliade et dont le motif est inspiré du décor d'un sarcophage antique, La mort de Méléagre, qu'il avait copié sur ses carnets à Rome[30]. Avec cette œuvre David est reçu comme membre de l'Académie, et prête serment le 6 septembre 1783. |

|

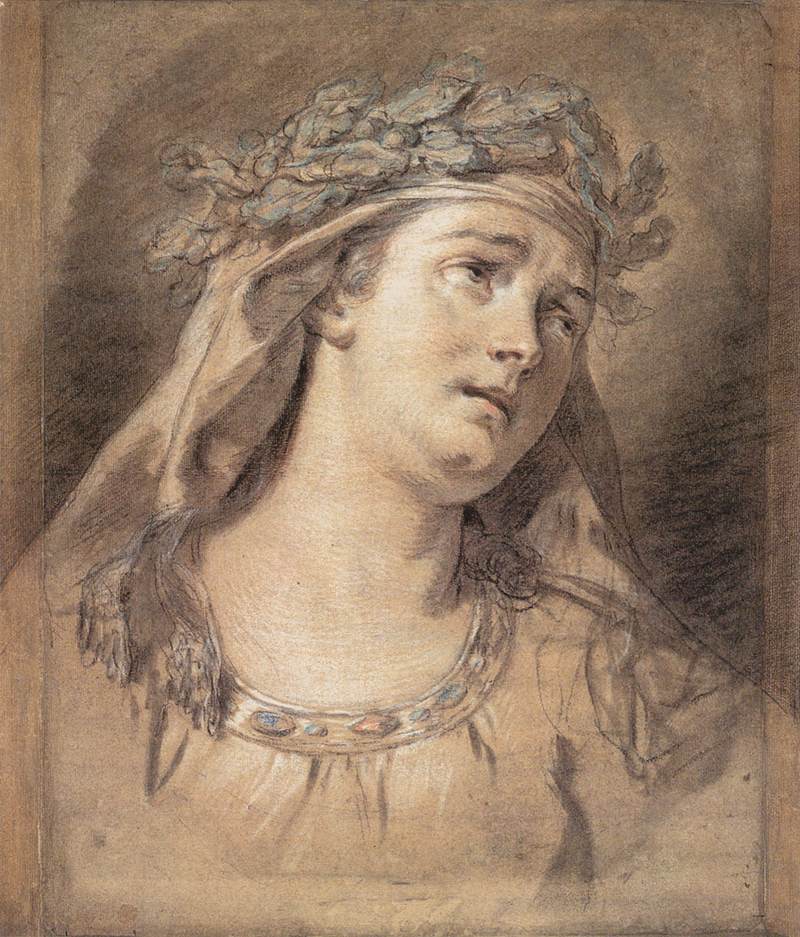

Douleur

1773 Craies colorées sur le papier, 535 x 410 millimètres Beau-Arts de DES de Nationale Sup?eure de ?ole, Paris |

|

|

Vue de la rue Angelo

de Tiber et de Castel

1776-77 Craie grise de noir d'excédent de lavage, 166 x 220 millimètres Auvent De Mus?du, Paris |

|

|

Minerva

1776-77 Stylo, encre et lavage, 212 x 150 millimètres Auvent De Mus?du, Paris |

|

|

La peine d'Andromache

1782 Craie, stylo et encre noirs avec le lavage gris, 290 x 246 millimètres Mus?du Petit Palais, Paris |

|

|

Les Trois Frères

De Horatii

1785 Craie noire, lavage et points culminants blancs, 580 x 450 millimètres Mus?Bonnat, Bayonne |

|

|

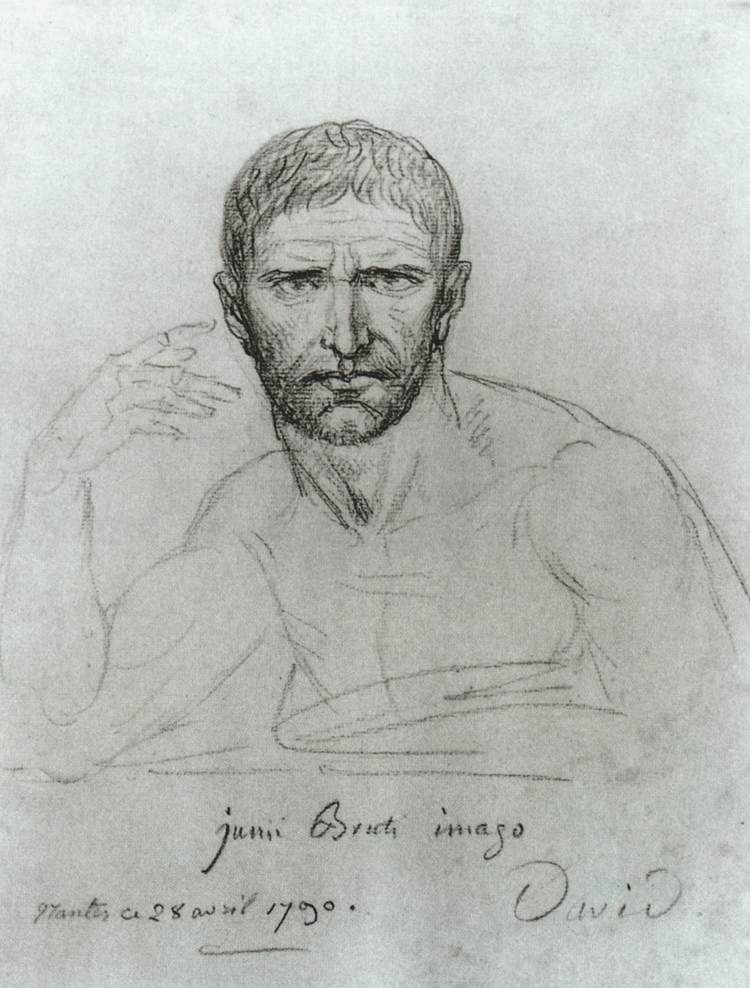

Brutus

1790 Craie noire, 223 x 186 millimètres Collection privée |

|

|

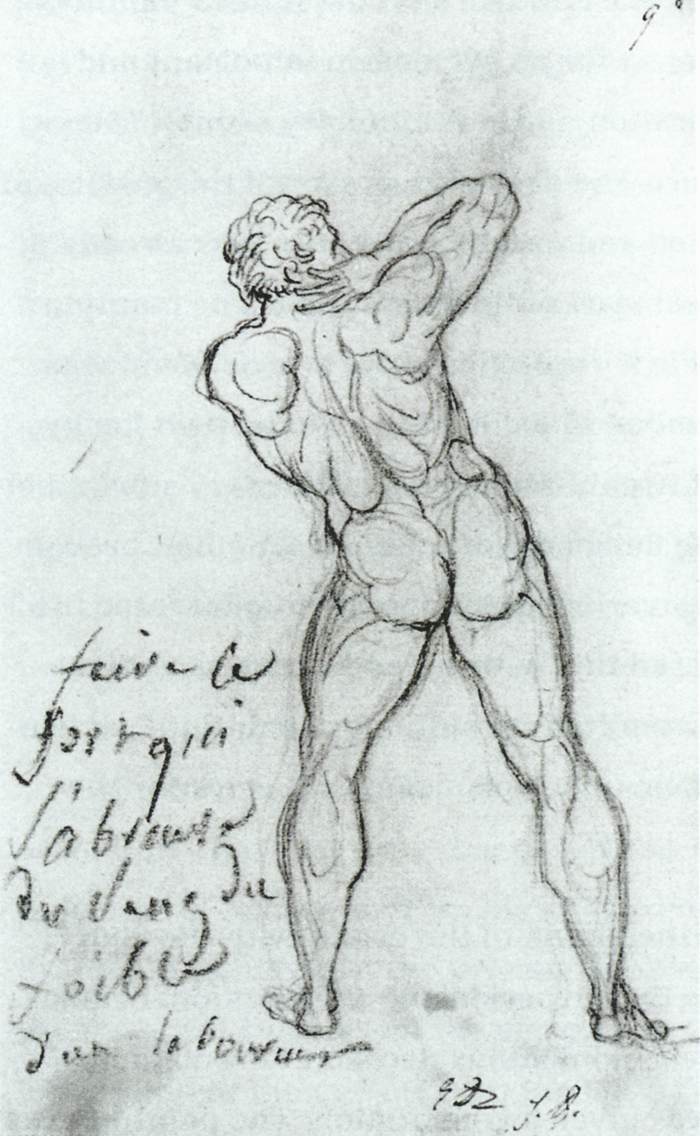

Étude après

Michaël Angelo

1790 Craie noire, 180 x 110 millimètres Auvent De Mus?du, Paris |

|

|

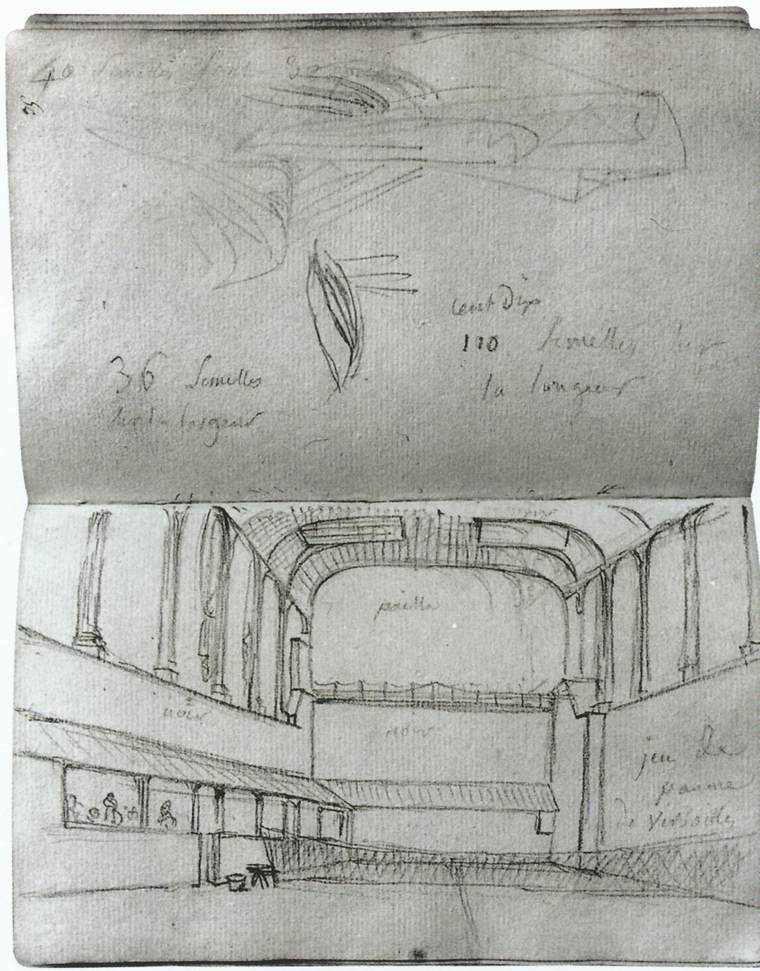

Vue de l'intérieur

de la cour de tennis

1790-91 Craie noire, 125 x 192 millimètres (chaque page) Mus?National du Château, Versailles |

|

|

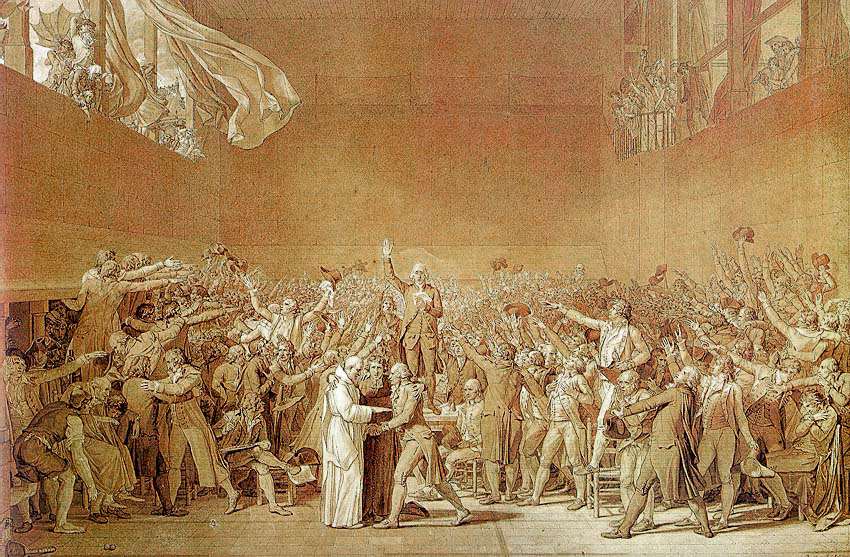

Le serment de la

cour de tennis

1791 Stylo et encre brune, lavage brun avec les points culminants blancs, 66 x 101 centimètres Mus?National du Château, Versailles |

|

|

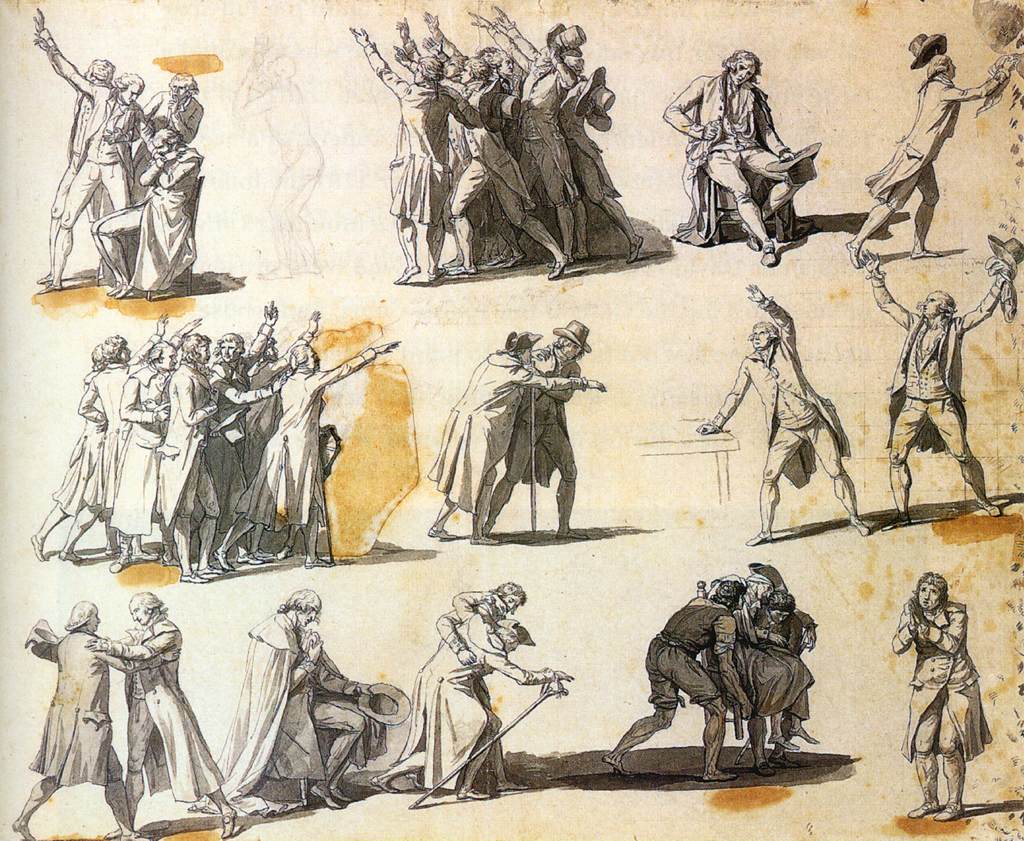

Députés

jurant des serments

1791 Stylo, encre et lavage avec la craie noire, 490 x 600 millimètres Mus?National du Château, Versailles |

|

|

Louis XVI montrant

la constitution à son fils, le Dauphin

1792 Graphite, 180 x 110 millimètres Auvent De Mus?du, Paris |

|

|

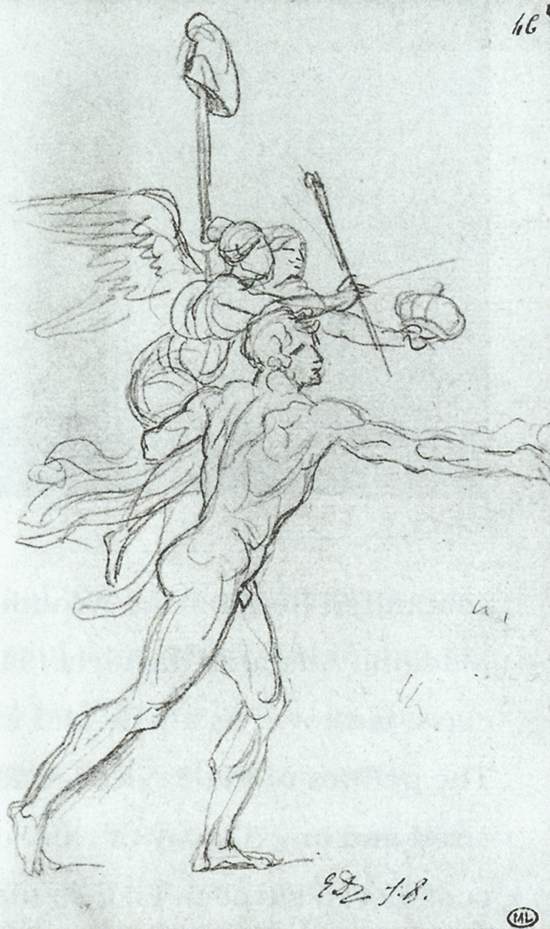

Allégorie

des français offrant la couronne et le Sceptre au roi

1792 Graphite, 180 x 110 millimètres Auvent De Mus?du, Paris |