|

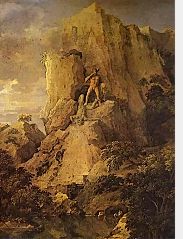

Nicolas Poussin

1595 - 1665

Et l'antiquité ( 4 )

|

«

La nouveauté dans la peinture ne consiste pas dans un sujet encore

non vu, mais dans la bonne et nouvelle disposition et expression, et

ainsi de commun et de vieux, le sujet devient singulier et neuf. »

[ Nicolas Poussin ] |

|

Nicolas Poussin et l'Antiquité Où l’on revient sur ce qu’il est fondamental de découvrir sur Poussin « Poussin, l’homme le plus complexe du moment, l’œuvre la plus complexe de la peinture moderne » (Bonnefoy, Rome 1630 - Paris, 1970).

Mais on peut par contre s’étonner que l’influence du jansénisme, qui a si profondément marqué Philippe de Champaigne, n’ait pas été plus souvent évoquée pour expliquer le changement de manière de Poussin. Même s’il fut instruit par les jésuites de sa Normandie natale... Louis Foucquet n’est-il pas lui-même devenu janséniste alors que son éducation avait été assurée par les jésuites et qu’il fréquenta le Saint Sacrement ? Certes le jansénisme ne saurait expliquer les transformations de 1631 puisque le texte fondateur, l’Augustinus, date de 1640 et la première bulle de condamnation de 1653 mais les idées austères du jansénisme et le rôle essentiel qu’y tient la Grâce n’étaient-elles pas de nature à rencontrer le sentiment profond de Poussin sur le génie créateur ? Par ailleurs, les épreuves physiques qui le marquèrent purent l’entraîner vers ces rives spirituelles comme Philippe de Champaigne, le condisciple de ses années d’apprentissage, qui se tourna vers le jansénisme en 1643, après le décès de sa femme. Quelques interrogations sur les voyages de Poussin Connaissant mal sa jeunesse, nous connaissons mal également les voyages de Poussin. Seule la découverte de toiles attribuables au peintre permettrait d’établir de nouveaux itinéraires. C’est ce procédé associé aux recherches historiques et épistolaires qui autorisent certains érudits à envisager le passage de Poussin à Nancy ou à Dijon (Advielle op.cit.). Mais dans l’état actuel de nos connaissances, ses voyages de jeunesse (1617-1620) peuvent être circonscrits à l’extrême limite de la Bourgogne. Deux sont mieux connus : un effectué en 1613-1614 chez un gentilhomme du Poitou qu’Hourticq identifie comme Gillier, intendant du Duc de Blanchefort-Créquy, pour lequel Poussin peignit plus tard plusieurs tableaux, alors qu’Advielle penche pour le chevalier d’Avice, futur propriétaire des « Bergers d’Arcadie (2ème version) » mais Bauchet et Filleau dans leur Dictionnaire des familles du Poitou affirment que ce Chevalier, ami du peintre et graveur, était normand. Un autre voyage est celui cité par Félibien dans son journal. Poussin en serait revenu le 1er juin 1647 mais l’itinéraire et la durée en restent inconnus. Le seul voyage parfaitement bien connu est celui de Paris. Dès 1638, Louis XIII, Richelieu et de Noyers, le Surintendant aux Bâtiments, demandèrent à Poussin, on ne peut plus réticent, de venir à Paris avec du Quesnoy. Il fallut une lettre de de Noyers du 14 janvier 1639 suivie d’une lettre du Roi du 15 janvier 1639 et de nombreuses démarches de Pierre Fréart de Chantelou pour qu’enfin Poussin quittât Rome le 28 octobre 1640 accompagné des frères Chantelou. Ils firent une partie du voyage à cheval et arrivèrent à Fontainebleau le 14 décembre 1640 et à Paris le 17. Lorsque le premier peintre du Roy retourna en Italie, il partit de Paris fin septembre 1642 et arriva le 5 novembre à Rome. Chantelou le rejoignit quelques temps après, à son retour du grand voyage de la Cour dans le Midi et la Catalogne. Le séjour à Paris dut laisser au peintre un souvenir mitigé. Les compromissions, les luttes d’influence, les rivalités de cour et les jalousies entre peintres lui laissèrent peu de libertés même si sa présence à Paris témoignait de sa grande renommée. Il conservait néanmoins un certain sens de l’humour comme en témoigne cette lettre qui trouva Chantelou dans le midi : « les belles filles que vous avez vues à Nîmes ne vous auront, je m’assure, pas moins délecté l’esprit par la vue que les belles colonnes de la Maison carrée, vu que celles-ci ne sont que de vieilles copies de celles-là » (20 mars 1642). Cette lettre laisserait-elle supposer que Poussin connaissait Nîmes ? rien ne permet de l’affirmer… Quelques observations sur « les bergers d’Arcadie » L’inspiration

et l’histoire de ces tableaux ont déjà fait couler

beaucoup d’encre dans les dernières années de l’entre-deux-guerres

sans résoudre la question des commanditaires et des dates précises

de création.

Nous ne reviendrons pas sur les sources littéraires (cf Lemonnier). Weisbach pense, lors de sa dispute savante avec Panofsky (Panofsky - Et in Arcadia Ego in Essays presented to E. Cassirer, Oxford 1935 ; Klein - Et in Arcadia ego in Art bulletin XIX 1937 ; Weisbach - Et in Arcadia ego in Gazette des Beaux-Arts, 1937) que la phrase devait être un dicton à la mode du temps de Poussin et cite la gravure des « quatre sages » de Castiglione comme étant d’une inspiration similaire. Nous renvoyons pour une analyse passionnante et détaillée vers l’ouvrage de Milovan Stanic. Le tableau « première version » est exposé à Chatsworth et appartient aux Ducs de Devonshire depuis 1761. Il a appartenu au Comte Loménie de Brienne (vers 1690). Il est daté de 1629-1630 par Denis Mahon et Thuillier, de 1631 par Blunt et de 1632-1635 par Grautoff. Ce tableau a une copie célèbre, plus haute, qui fait pendant à une copie de « Midas à la source du pactole » dans le Palazzo Massini delle Colonne à Rome. Cette première version a des consœurs de la même époque : le Midas, Apollon et Daphné, dont Poussin reprendra les thèmes ultérieurement. Le tableau « les bergers d’Arcadie 2ème version » est exposé au Musée du Louvre quoique de nombreux détails nous incitent à croire que le tableau présenté n’est pas l’original. Ce tableau a appartenu au Chevalier d’Avice et Louis XIV l’a acheté, avec d’autres tableaux de Poussin, en 1685 au marchand Hérault. D’aucuns ont affirmé sans preuve que le Roi lui-même l’aurait retouché. Il était accroché dans le petit appartement du Roy. Il est daté de 1638-1639 par Grautoff et Thuillier, de 1640-1642 par Friedlaender, de 1640 par Mahon et de 1650-1655 par Blunt. Enfin, existe plusieurs copies dont une au Musée des Beaux Arts de Bordeaux, peinte en 1865 par Alcide Girault, et une au Musée National de la Céramique à Sèvres. Plusieurs graveurs, comme Bernard Picart, ont donné leur version de cette toile qui se trouve également en bas-relief sur le cénotaphe du peintre dans l’église Santo Lorenzo in Lucina. |